Angesichts der schon Jahre andauernden Diskussionen um eine weitere Ansiedlung von Wohn- bzw. Industriebauten im Umkreis von Lenneps höchstem Punkt scheint es angebracht, sich einmal mit der Knusthöhe zu beschäftigen. In meiner Jugend schieden sich an ihr noch nicht die Geister, wohl aber schied sich seit Tausenden von Jahren schon hier das Wasser, was u.a. dazu führte, dass nach Lennep hin zwischen der heutigen Straße namens Knusthöhe und der Schwelmer Straße, kurz: am früher so genannten Gartenberg ein besonderer Wasserreichtum herrscht, und viele dortige Häuser haben noch heute ihre historischen Brunnen im Keller. Bekanntlich entspringt unterirdisch ja auch eine der Lennepequellen hier, an der Schillerstraße nämlich und an der darunter liegenden Wiesenstraße.

Angesichts der schon Jahre andauernden Diskussionen um eine weitere Ansiedlung von Wohn- bzw. Industriebauten im Umkreis von Lenneps höchstem Punkt scheint es angebracht, sich einmal mit der Knusthöhe zu beschäftigen. In meiner Jugend schieden sich an ihr noch nicht die Geister, wohl aber schied sich seit Tausenden von Jahren schon hier das Wasser, was u.a. dazu führte, dass nach Lennep hin zwischen der heutigen Straße namens Knusthöhe und der Schwelmer Straße, kurz: am früher so genannten Gartenberg ein besonderer Wasserreichtum herrscht, und viele dortige Häuser haben noch heute ihre historischen Brunnen im Keller. Bekanntlich entspringt unterirdisch ja auch eine der Lennepequellen hier, an der Schillerstraße nämlich und an der darunter liegenden Wiesenstraße.

Anstelle der heutigen großvolumigen Wasserbehälter stand auf dem höchsten Punkt Lenneps seit 1883 ein traditionell ge-mauertes Wasserreservoir, das die Lenneper liebevoll Wasserturm nannten, obwohl gar kein eigentli-cher Turm vorhanden war. Das Dach dieser Anlage konnte man als Aussichtsplattform begehen, so mancher noch lebende Zeitgenosse kam aber nicht nur wegen der guten Luft und beträchtlichen Fern-sicht hier her, sondern um in luftiger Höhe oder im darunter liegenden Wäldchen ein Schäferstündchen zu verbringen.

Die Bedeutung des Wortes Knusthöhe ist meines Wissens nicht geklärt, aber es lässt sich gut denken, dass wie beim Brot der Knust ein Ende darstellt hier also das obere Ende der Gesamterhebung gemeint ist. Die gegenwärtige Anwendung der Bezeichnung auch auf die nach Garschagen bzw. Lüttringhausen weisenden Flächen scheint dabei neu zu sein und resultiert am ehesten aus der Straßenbezeichnung Knusthöhe. Die Straße Knusthöhe endet nämlich vom Mollplatz aus gesehen anders als früher nicht mehr an der Kreuzung zur heutigen Albert-Schmidt-Allee, sondern führt über den Berg weiter hinunter in Richtung Lüttringhauser Straße und Blume.

Die Bedeutung des Wortes Knusthöhe ist meines Wissens nicht geklärt, aber es lässt sich gut denken, dass wie beim Brot der Knust ein Ende darstellt hier also das obere Ende der Gesamterhebung gemeint ist. Die gegenwärtige Anwendung der Bezeichnung auch auf die nach Garschagen bzw. Lüttringhausen weisenden Flächen scheint dabei neu zu sein und resultiert am ehesten aus der Straßenbezeichnung Knusthöhe. Die Straße Knusthöhe endet nämlich vom Mollplatz aus gesehen anders als früher nicht mehr an der Kreuzung zur heutigen Albert-Schmidt-Allee, sondern führt über den Berg weiter hinunter in Richtung Lüttringhauser Straße und Blume.

Um die Knusthöhe rankt sich so manche Ge-schichte. Ganz oben, wenn auch nicht auf dem höchsten Punkt, sondern etwas weiter zu Lenneps erster Windmühle in Richtung Radevorwald hin, wurde bekanntlich im Mittelalter das Halsgericht voll-zogen, weswegen die Knusthöhe lange auch Galgenberg hieß. Nach den Erzählungen des Heimat-dichters Georg Schirmer (gest.1945) gab es während des Dreißigjährigen Krieges in Lennep einen Tunichtgut, der sich an das normale ordentliche Handwerksleben nicht gewöhnen konnte, sondern lieber auf seiner Fiedel spielte, nichts tat und vor sich hin träumte: Heino der Drömer. Als es ihm auf dem Galgenberg an den Kragen gehen sollte, sprach er als letzten Wunsch den seines norddeutschen Kollegen Eulenspiegel aus, der Magistrat, heute vielleicht der Stadtbezirksbürgermeister, sollte nach seinem Tod drei Tage lang einmal sein verlängertes Rückgrat küssen, worauf er der Sage nach dem Tod entging.

Aber es gibt nicht nur Sagenhaftes zur Knusthöhe, sondern auch Geschichten aus dem wirklichen Leben. Über die alte Knusthöhstraße, die jenseits ihres höchsten Punktes lange Zeit nur Weg nach Elberfeld, Elberfelder Straße und auch Lüttringhauser Straße hieß, ging ja über Jahrhunderte der gesamte Verkehr in Richtung Dortmund. Erst die Anlage der heutigen Lüttringhauser Straße im Zuge einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme im Jahre 1849 beendete vor allem auch die Epoche der gefährlichen Wegführung über die steile Knusthöhe. In der alten Zeit konnte die Postkutsche ihren Weg nur über den steilen Berg nehmen. Vierspännig gelang es ihr im Sommer recht gut. Im Winter aber, bei Eis und Schnee, kamen Kinder und alte Leute leicht in Gefahr, wenn die Postkutsche und überhaupt die Pferdefuhrwerke auf der glatten Bahn auf die Seite rutschten. Der Lenneper Baumeister Albert Schmidt berichtet z.B., dass er als Kind einer solchen Ka-tastrophe beinahe zum Opfer gefallen wäre. Eine Postkutsche, die von den Pferden nicht mehr gehal-ten werden konnte, rutschte im unteren Teil der Straße bis gegen das Haus von Bauer Kuhstoß und blieb zum Glück vor einem kleinen Mäuerchen hängen. Kuhstoß, der auch Fuhrunternehmer war, trug übrigens den erschwerten Verkehrsverhältnissen auf seine Weise Rechnung. In seinem Anwesen an der Knusthöhe 4 hielt er nämlich bis zu sechzehn Vorspannpferde bereit und stand den Fuhrleuten zu jeder Tageszeit zur Verfügung. Für jeden Vorspanndienst erhielt er zwanzig Groschen und wurde dadurch reich. Ihm hat von daher der Bau der Elberfelder, später Lüttringhauser Straße als Umge-hungsstraße weniger gefallen. Die damaligen Kinder aber haben sich über die Entlastung der Knust-höhstraße sehr gefreut. Denn nun konnte man dort im Winter viel besser Schlitten fahren, im Idealfall sogar über den Markt bis in die Mühlenstraße.

Aber es gibt nicht nur Sagenhaftes zur Knusthöhe, sondern auch Geschichten aus dem wirklichen Leben. Über die alte Knusthöhstraße, die jenseits ihres höchsten Punktes lange Zeit nur Weg nach Elberfeld, Elberfelder Straße und auch Lüttringhauser Straße hieß, ging ja über Jahrhunderte der gesamte Verkehr in Richtung Dortmund. Erst die Anlage der heutigen Lüttringhauser Straße im Zuge einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme im Jahre 1849 beendete vor allem auch die Epoche der gefährlichen Wegführung über die steile Knusthöhe. In der alten Zeit konnte die Postkutsche ihren Weg nur über den steilen Berg nehmen. Vierspännig gelang es ihr im Sommer recht gut. Im Winter aber, bei Eis und Schnee, kamen Kinder und alte Leute leicht in Gefahr, wenn die Postkutsche und überhaupt die Pferdefuhrwerke auf der glatten Bahn auf die Seite rutschten. Der Lenneper Baumeister Albert Schmidt berichtet z.B., dass er als Kind einer solchen Ka-tastrophe beinahe zum Opfer gefallen wäre. Eine Postkutsche, die von den Pferden nicht mehr gehal-ten werden konnte, rutschte im unteren Teil der Straße bis gegen das Haus von Bauer Kuhstoß und blieb zum Glück vor einem kleinen Mäuerchen hängen. Kuhstoß, der auch Fuhrunternehmer war, trug übrigens den erschwerten Verkehrsverhältnissen auf seine Weise Rechnung. In seinem Anwesen an der Knusthöhe 4 hielt er nämlich bis zu sechzehn Vorspannpferde bereit und stand den Fuhrleuten zu jeder Tageszeit zur Verfügung. Für jeden Vorspanndienst erhielt er zwanzig Groschen und wurde dadurch reich. Ihm hat von daher der Bau der Elberfelder, später Lüttringhauser Straße als Umge-hungsstraße weniger gefallen. Die damaligen Kinder aber haben sich über die Entlastung der Knust-höhstraße sehr gefreut. Denn nun konnte man dort im Winter viel besser Schlitten fahren, im Idealfall sogar über den Markt bis in die Mühlenstraße.

Für den ge-nannten Baumeister Albert Schmidt war die Knusthöhe das gesamte Leben lang von größter Bedeu-tung. Als er,1841 geboren, ein Jahr alt war, zog seine Familie von seinem Geburtshaus an der nahen Poststraße 8 zur Knusthöhe 13, schräg gegenüber an der westlichen Seite übernahm er später von seinem oftmaligen Auftraggeber Fritz Hardt (1844-1906) das alte geräumige Anwesen Knusthöhe 16, das ganz früher einmal auch Tuchlager der Familie Hölterhoff gewesen war, und er starb dort im Jahre 1932. Unterhalb dieses Hauses befand sich lange Zeit das Baubüro seiner Firma, in dem ihn bereits um sechs Uhr morgens Fritz Hardt mit seiner großen Dogge besuchte, um die Arbeiten an den Wup-perfabriken zu besprechen.

Ein Zeitgenosse beschrieb da-mals, fast schon poetisch, die Knusthöhe folgendendermaßen: „Dieser Berg, einer der höchsten Erhe-bungen auf dem Höhenrücken innerhalb des gro¬ßen Wupperbogens von Hückeswagen über Elberfeld nach Burg, von dem man eine sehr schöne und weitreichende Aussicht auf das Zentrum des Bergi-schen Landes, und in blauer Ferne auf das Ebbegebirge, das Siebengebirge und die Eifel hat … Von der höchsten Stelle aus konnte man den Kölner Dom sehen, an einigen Stellen blitzte bei sichtigem Wetter der Wasserspiegel des Rheines hindurch. Von dem Berg aus sieht man auf den Wasserspiegel der Barmer Talsperre, welcher sich so wunderschön in das waldige Tal hinein bettet.“

Ein Zeitgenosse beschrieb da-mals, fast schon poetisch, die Knusthöhe folgendendermaßen: „Dieser Berg, einer der höchsten Erhe-bungen auf dem Höhenrücken innerhalb des gro¬ßen Wupperbogens von Hückeswagen über Elberfeld nach Burg, von dem man eine sehr schöne und weitreichende Aussicht auf das Zentrum des Bergi-schen Landes, und in blauer Ferne auf das Ebbegebirge, das Siebengebirge und die Eifel hat … Von der höchsten Stelle aus konnte man den Kölner Dom sehen, an einigen Stellen blitzte bei sichtigem Wetter der Wasserspiegel des Rheines hindurch. Von dem Berg aus sieht man auf den Wasserspiegel der Barmer Talsperre, welcher sich so wunderschön in das waldige Tal hinein bettet.“

Für Albert Schmidt war die Knusthöhe so etwas wie ein Observatorium für seine astronomischen Interessen und sogar eine beruflich genutzte Wassermessstelle, denn das von einer weiter oben liegenden Tuchfabrik abgeführte Wasser mündete in einen Bach, und die Was-sermenge dieses Baches war abhängig von dem Niederschlag. Sie wurde größer oder kleiner, je nachdem Regenwetter oder Trockenperioden auf sie einwirkten. Albert Schmidt erkannte nach und nach, dass die Schwankungen des Wasserabflusses zwischen der Wupper bei Dahlhausen und dem Straßengraben an der Knusthöhe genau parallel waren. Wenn er morgens aus dem Haus trat, wurde die Breite der Wasseroberfläche des Straßengrabens gemessen und daraus die Überlaufhöhe am Dahlhauser Wehr bestimmt.

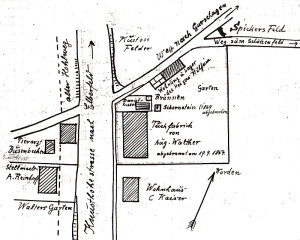

Wir wollen zuletzt noch auf die schon genannte Tuchfabrik näher eingehen, denn sie ist wohl den meisten Lennepern gar nicht be-kannt. Die recht große Tuchfabrik von August Walther lag mit mehreren Gebäuden oberhalb der da-mals noch nicht existenten Schillerstraße im Winkel der Knusthöhe und der heutigen Albert-Schmidt-Allee. Sie besaß einen hohen viereckigen Dampfschornstein, den man von weither deutlich emporra-gen sah. Die geologisch bedingten spezifischen Wasserverhältnisse des Bergrückens Knusthöhe und eine sehr ergiebige Brunnenanlage ermöglichten eine so hoch gelegene Fabrikanlage trotz des erheb-lichen Wasserverbrauchs. Im Hain des später erbauten Ehrenmals schräg oberhalb der Fabrik bzw. unterhalb des Wasserturms gab es auch im Sommer so viel Wasser, so dass man sogar vermutete, die Örtlichkeit stehe unterirdisch mit den höher gelegenen Partien in Radevormwald in Verbindung. Am 19. September 1854 nun wurde die Fabrikanlage durch einen Brand gänzlich zerstört, nur der Schornstein blieb noch 15 Jahre stehen und bildete weiterhin das Wahrzeichen für die von Norden kommenden Besucher der bergischen Kreisstadt. Bekanntermaßen hat der Kapitän a.D. und zeitweili-ge Lenneper Stadtarchivar und „Sippenforscher“ Paul Windgassen eine Menge Lenneper Begebenhei-ten für die Nachwelt aufgeschrieben. In unserem Zusammenhang findet sich bei ihm zuletzt noch der Hinweis, dass die Waltherschen Fabrikfenster nach der Westseite hin ursprünglich Schlagläden hatten, die die Arbeiter beim Ausbruch des großen Fabrikbrandes abhängten, um sie zu retten. Aber der Ei-gentümer ließ sie ins Feuer werfen, damit sie ihm bei der Versicherungssumme nicht abgezogen würden. Ob dies die Schadensgutachter erfuhren, ist nicht bekannt.

Wir wollen zuletzt noch auf die schon genannte Tuchfabrik näher eingehen, denn sie ist wohl den meisten Lennepern gar nicht be-kannt. Die recht große Tuchfabrik von August Walther lag mit mehreren Gebäuden oberhalb der da-mals noch nicht existenten Schillerstraße im Winkel der Knusthöhe und der heutigen Albert-Schmidt-Allee. Sie besaß einen hohen viereckigen Dampfschornstein, den man von weither deutlich emporra-gen sah. Die geologisch bedingten spezifischen Wasserverhältnisse des Bergrückens Knusthöhe und eine sehr ergiebige Brunnenanlage ermöglichten eine so hoch gelegene Fabrikanlage trotz des erheb-lichen Wasserverbrauchs. Im Hain des später erbauten Ehrenmals schräg oberhalb der Fabrik bzw. unterhalb des Wasserturms gab es auch im Sommer so viel Wasser, so dass man sogar vermutete, die Örtlichkeit stehe unterirdisch mit den höher gelegenen Partien in Radevormwald in Verbindung. Am 19. September 1854 nun wurde die Fabrikanlage durch einen Brand gänzlich zerstört, nur der Schornstein blieb noch 15 Jahre stehen und bildete weiterhin das Wahrzeichen für die von Norden kommenden Besucher der bergischen Kreisstadt. Bekanntermaßen hat der Kapitän a.D. und zeitweili-ge Lenneper Stadtarchivar und „Sippenforscher“ Paul Windgassen eine Menge Lenneper Begebenhei-ten für die Nachwelt aufgeschrieben. In unserem Zusammenhang findet sich bei ihm zuletzt noch der Hinweis, dass die Waltherschen Fabrikfenster nach der Westseite hin ursprünglich Schlagläden hatten, die die Arbeiter beim Ausbruch des großen Fabrikbrandes abhängten, um sie zu retten. Aber der Ei-gentümer ließ sie ins Feuer werfen, damit sie ihm bei der Versicherungssumme nicht abgezogen würden. Ob dies die Schadensgutachter erfuhren, ist nicht bekannt.