In dem Beitrag „Zeitgenössische Darstellungen des Alten Lennep, Teil 1″ stellten wir zuletzt einen Aufsatz von Dr. Wilhelm Rees (1888-1969) vor, der sich mit frühen historischen Texten zu unserer Heimatstadt Lennep beschäftigte (vgl.https://www.lennep.eu/wilhelm-rees-und-das-alte-lennep/ ). Heute bringen hier wir den zweiten Teil seiner kleinen Arbeit, die nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Heftchen von der Lenneper Druckerei Adolf Mann Nachflg. gedruckt wurde. Herausgegeben wurde sie seinerzeit vom Verkehrsverein Lennep e.V. Der Autor bezeichnete den Aufsatz im Jahre 1953 mit einem damals modernen Wort als Essay, er ließ damit eine seiner Arbeiten aus den frühen 1930er Jahren wiederaufleben und versah sie mit einem neuen Absatz am Schluss. Jedem Abschnitt ist bis heute eine zeitlose Lennepbegeisterung des Autors anzumerken, wenn auch die Wortwahl an manchen Stellen durchaus der Vergangenheit angehört und sehr emphatisch ist. Wie im ersten Teil seines Beitrags wurden auch hier nachträglich einige Bildmaterialien aus Lenneps Geschichte zugefügt, damit beim Leser um so mehr ein eindrucksvolles Lennepbild entsteht bzw. wieder entstehen kann.

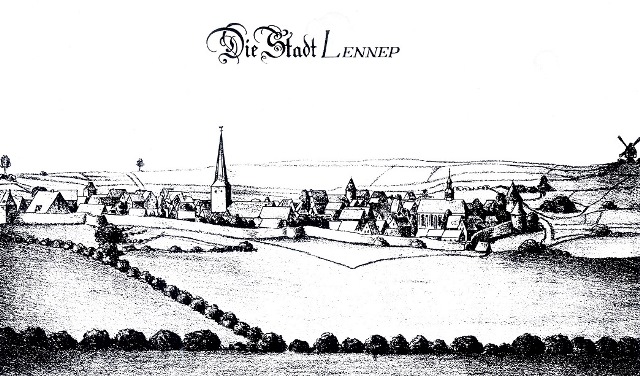

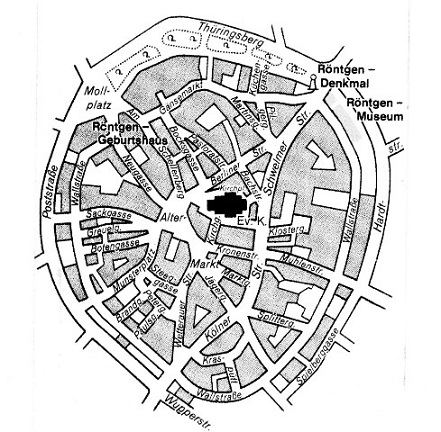

Die erste Darstellung Lenneps aus dem Jahre 1715 von E. Ph. Ploennies und eine moderne Wiedergabe des Lenneper Stadtkerns mit vielen Gassen. Trotz mancher Veränderungen u.a. durch die modernen Sanierungen und Straßenverbreiterungen ist der uralte Verlauf von Gassen und Straßen nach dem großen Stadtbrand von 1746 bis heute fast gleichgeblieben.

Dr. Wilhelm Rees: Der Reiz unserer mittelalterlichen Städte“ (1933, neu 1953). Zeitgenössische Darstellungen des alten Lennep, Teil 2

Der Reiz unserer mittelalterlichen Städte liegt in der romantischen Schau, die aus Gegenwartsgeschichten und historischem Erinnern zusammenfließt. Keine Stadt des Bergischen Landes ist so sehr ihrer mittelalterlichen Herkunft Zeuge wie die zweitälteste bergische Haupt- und Residenzstadt Lennep. Wer ein Kartenbild der Stadt aus unserem späteren Jahrhundert zur Hand nimmt, der erblickt, sorglich gebettet in der neuzeitlichen Schale, den trefflich erhaltenen mittelalterlichen Kern. Und wer des kurfürstlichen Mathematikus Ploennies saubere Zeichnung anschaut, dem türmt sich die Mauer, dem recken sich die Tore entgegen, die den Weg frei gaben „von beiden Wasserströmen Elbe und Weser bis auf den Rhein und gen Cöln durch unsere Stadt“. Es ist heute noch ein Leichtes und ein Genuss, dem alten Wallweg und der schattigen Allee des Thüringsbergs mit dem Denkmal W. C. Röntgens nachzuschreiten, die die Grenze der Altstadt bezeichnen. Man geht immer ein wenig erhöht und schaut, meist über eine Mauer hinweg, belustigt auf das Gewirr der eigensinnigen Giebel wie auf eine Spielzeugschachtel. Von Zeit zu Zeit tut der Blick sich auf in die Dämmernis einer engen Gasse, die zum Mittelpunkt der sanften Mulde strebt. Denn dies Idyll liegt eingebettet in eine Schale mit sanft geschwungenen Rändern.

Die früher sehr vornehme „Alleestraße“, heute „Am Thüringsberg“, folgt dem Wall auf den ehemaligen Sammel- und Löschteichen und präsentiert am Schwelmer Tor seit 1930 das Denkmal des Lenneper Ehrenbürgers Wilhelm Conrad Röntgen. Dessen Geburtshaus und das Röntgenmuseum befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Wer bergische Querköpfigkeit im architektonischen Sinnbild sucht, mag sich dem Gewinkel der alten Gassen anvertrauen, es gibt ihrer etwa dreißig auf engstem Raum. Da ist nichts von sauberer Geradlinigkeit, vielmehr hat jeder nach seinem Gusto das Haus hingestellt, hier den spitzweghaften Giebel und dort die Breitseite zur Straße oder auch eine neugierige Kante mit einem noch neugierigeren Ausguck mitten hinein. Hier leuchtet eine weißgetünchte Fachwerkwand und dort dunkelt der Schiefer- oder Schindelbelag. Aus allen Gassen aber wächst als der seelische Richtungsweiser der wuchtige Turm der Stadtkirche mit dieser einzigen seltsamen Spitze über der Zwiebelhaube, die so lustig blinkert gleich einer Christbaumspitze.

Auch wenn Lennep kein Rundling ist: Von überall rund um den Stadtkern ist die zentrale evangelische Kirche aus den so zahlreichen Gassen ein schönes und beliebtes Motiv für Fotografen und Künstler. Zahllose Ansichtskarten wurden im Verlaufe des letzten Jahrhunderts und bis heute produziert und werden weiter in alle Welt versandt.

Wie ein Spinnennetz scheint der Aufriss dieser Altstadt. Alle die Rinnsale ihrer Gassen finden irgendwie zusammen im Markte. Hier schlägt das Herz der Stadt. Hier fanden die Wochen- und Jahrmärkte statt. Von hier aus lenkte der Magistrat von zwölf klug verständigen und ehrbaren Ratspersonen die Geschicke des Städtchens. Und wenn anderswo die mächtige Linde den Ratsplatz überschattete, so tat es hier anno 1729 ein Außenseiter, ein großer, breit auseinander gewachsener Hagedorn, „desgleichen Größe von solchen Bäumen nicht viel zu finden“. An diesem Marktplatz stehen keine schön aufgereihten schmalen Giebelhäuser in würdevoller Paradestellung. Dieser Markt ist ein bergischer Markt und geometrisch ein Unding. Hier sollen einst die ersten Familien der Stadt sich angebaut haben in stattlichen Häusern. Heute ist von einer solchen ständischen Gliederung in der Aufteilung der Altstadt nicht mehr die Rede. Das Nebeneinander, wie es die bergische Stadt vielfach aufweist, ist versinnbildlicht im Städtebau. Aus dieser Gemeinschaft ragen nur zwei Häuser heraus, auch das ist Sinnbild: Das Haus Gottes und das Haus der Ratsherren.

Wie so viele Lenneper schildert der Autor das steinerne Rathaus von 1791 als Fremdkörper der Stadt. In manchen Lenneper Schilderungen meint man sogar eine Art Genugtuung zu empfinden, dass das spätere Amtsgericht im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Das Lenneper Markttreiben blieb davon aber auch lange Zeit danach wenig beeindruckt.

Dieser Markt ist ebenso bergisch eigensinnig, wie die Gassen es sind. Wer mag diesen gewaltigen dreigeschossigen kubischen Steinblock mit der hohen Freitreppe hineingewälzt haben, der wie ein Findling unter den kleinen Schieferhäusern sich ausnimmt wie ein Tyrann, der alles totschlägt mit seiner Wucht. Aber die Schwärme heller Tauben, die von ihm aufflattern wie von dem Markusplatz in Venedig – oder das Gasthaus zum „König von Preußen“, sie gehören hierher.

Man darf wohl als sicher annehmen, dass der Stadtplan Lenneps, wie der mancher alten deutschen Stadt, derselbe geblieben ist durch die Jahrhunderte, denn noch 1746 nach dem großen Brande wollten die Lenneper Bürger trotz der Verlockungen und der blanken Gulden ihres Herzogs die Stadt nicht nach dem Zirkelmaß neu erbauen, sondern jeder auf dem Seinen das neue Dach sich errichten. Sie verschrieben sich auch nicht dem Rokoko, das dazumal in Mode kam, und sie gaben nur hier und da der Tür ein wenig derbes Schnitzwerk mit. So fehlen in dem engen Mauerring die prächtigen Stilbauten, die Raum verlangen und einen grünen Kranz um sich winden. Erst der klassizistische Bau fand eine Heimstatt, jener preußisch-strenge Stil Schinkels, aber er verlor in der Vermählung mit dem schwarz-weiß-grünen Schieferhaus unseres Landes, in der Verbürgerlichung seine strenge Haltung, er wurde wärmer, fränkischer, anheimelnder.

Bauten aus der Zeit des Übergangs in das 19. Jahrhundert gibt es im alten Lennep nicht oft. Die bekanntesten sind ein Teil des heutigen Röntgenmuseums am Schwelmer Tor und die Bauendahlsche Villa am Kölner Tor. Obwohl die ersten Eigentümer als reiche Fabrikanten und Händler bekannt sind und die Villen als Patrizierhäuser gerühmt werden, fehlt es hierzu oft doch an den ursprünglichen Unterlagen.

Diese Bauten sind der Übergang in das 19. Jahrhundert, sie sind stattlicher und breiter hingestellt da, wo die Mauer fiel und der Graben sich füllte, wo man eine neue Zeit einließ und plötzlich nach so viel Enge die Weite sich auftat. Man meint, dieses Gefühl des freier atmen Könnens nachzuempfinden, als nun die Fülle des Baugrunds sich darbot und jeder seinen bergischen Freiheitssinn anders betätigen konnte als in querköpfigen Giebeln und vorwitzigen Häusernasen, als er sein Haus hineinstellen konnte mitten in den Garten oder gar in einen Park, in die Ebene oder an den Hang, wohin immer das Herz ihn zog. So hüllte man das schieferblaue Idyll vorsorglich ein in einen prächtigen Mantel, einen Gürtel aus weißen Villen und grünen Gärten, Gärten mit alten Buchen und edlem Nadelholz und jungen Beeten. Man pflanzte auch Alleen aus Kastanien und aus Rotdorn, die im Sommer die alte Stadt mit ihrem Duft umwehen. Aber der Teufel, der überall bei der Hand ist, legte in das neue Häuserwerk mitten hinein ein Ei – und es wurde ein Warenhaus.

Auch das um 1911 entstandene Kaufhaus am Kölner Tor wurde von den Lennepern zunächst als Fremdkörper und hässlicher Klotz empfunden. Nicht so die großen Gebäude am heutigen Mollplatz, die fast 100 Jahre älter waren, und die die Reihe von Fabrikantenanwesen an der „neuen Poststraße“ begründeten, einem, wie wir heute sagen „Speckgürtel“, der sich über den damaligen Kaiserplatz über die Alleestraße, heute „Am Thüringsberg“, bis zum Schwelmer Tor hinzog. Die Poststraße hieß übrigens noch im 20.Jahrhundert im Volksmund auch „Millionärsstraße“.

Man muss einmal in einer der kleinen verräucherten Kneipen die Füße unter den Eichentisch setzen oder zu abendlicher Stunde durch die engen Gassen wandeln, wenn eine Lampe ihren schmalen Lichtkegel in die Dämmernis wirft, wenn eine dunkle Gestalt mit hoher Seidenmütze über das Eierpflaster schlurft und aus irgend einem Winkel eine Geige singt, dann hält die Zeit ihren Sauseschritt an, und es ist einem, als müsste gleich majestätisch mit dem Dreispitz über der weißen Perücke einer der klug verständigen und ehrbaren Ratsherren daher kommen oder der gelahrte, erfahrene Stadtgerichtsschreiber an der verschnörkelten Pforte den Klopfer rühren. Es wäre ein vergebliches Bemühen, aus den wenigen steingewordenen Zeugen einer 700- jährigen Vergangenheit die Geschichte dieser Stadt rekonstruieren zu wollen. Denn schlimmer als die Kriegsnöte, schlimmer als Pest und Seuchen haben furchtbare Brände von 1325 an bis 1746 die Stadt heimgesucht.

Aber ihr Entstehen vermag man heute noch abzulesen aus der Fülle bedeutsamer Straßen vom Rhein nach Westfalen hinein, die hier im Schnittpunkt sich trafen. Noch steht eines jener erstaunlichen Wirtshäuser mit der langen Front seiner Fenster, der „Berliner Hof“. Man war dem Preußentum doch sehr verpflichtet. Hier stauten sich einst die Wagen und Kaleschen an dem großen Straßenzug Berlin—Köln, und es gab der Gäste viele aus aller Welt mit blauem Schwalbenschwanz und Vatermörder. Sechzig bis siebzig Pferde der fahrenden Post waren im Städtchen einst untergestellt, als der Schwager noch seine Weisen in die Maiennacht blies. Wanderfreudig waren seit alters die Kaufleute der Stadt, und auf den Messen in Leipzig, Frankfurt und Braunschweig früh zu finden. Schon im 14. Jahrhundert ließ sich der Stockholmgroßhändler Arnold de Lennepe in Lübeck nieder, einer seiner Brüder wurde Bürger in Stockholm, zwei weitere Ratsherren in Finnland. Nur eine Schwester blieb einsam in der Vaterstadt zurück. Lennep war früh eine Tuchmacherstadt. Aber dass man durch seine Altstadt wandert und vergebens nach ihrer gewerblichen Abstempelung sucht, macht ihre Eigenart aus. Denn ihre Fabriken liegen, seit man des Wassers bedurfte, abseits im Tale der Wupper, so dass hier eine saubere Aufteilung von Wohn- und Handelsstadt und von Arbeitsstätte sich vollzog. Das aber ward der Stadt zum Gewinn und erhielt ihr durch die Jahrhunderte ihr festtägliches Gepräge. So sind eigentlich nur die Kirchen steinerne Zeugen aus alter Zeit. Es gibt neben der Stadtkirche noch eine andere, deren steile, schmucklose Front aus einer Gasse wehmutsvoll uns anschaut. Und diese Wehmut ist begreiflich, denn was einst Gotteshaus war, dient heute gewerblichen Zwecken. Man muss schon eine Weile suchen, bis man durch einen Torbogen in den verträumten Klosterhof findet, wo einst Minoriten in stiller Andacht sich ergingen.

Der Begriff der „Gartenstadt“ hat sehr unterschiedliche Bedeutungen. In Lennep gab es noch im 19. Jahrhundert auch im Stadtkern zahllose Gärten und bewachsene Flächen, die nur durch schmale dunkle Gartenwege durchquert werden konnten. Die vornehm angelegten Anlagen der vermögenden Fabrikanten wandelten sich später in öffentliche Räume zur allgemeinen Benutzung und soziale Bauvereine schufen Bauland mit großen Gartenflächen zur eigenen Bewirtschaftung für die ärmere Bevölkerung. Geblieben sind der Große und Kleine Hardtpark.

Zwei große Bürger der Stadt sind in die Geschichte eingegangen. Adolf Clarenbach als der bergische Reformator und Märtyrer seines Glaubens und Wilhelm Conrad Röntgen als ein Wohltäter der Menschheit. Mir ist diese alte Stadt besonders ans Herz gewachsen, weil in ihr mein Ahnherr nach den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges die Knaben Latein lehrte. Und wenn ich heute nach fast dreimal hundert Jahren durch ihre winkeligen Gassen wandere, horche ich zuweilen auf, denn es ist mir, als ob jemand im gleichen Takt an meiner Seite schritte.

Seit der hier abgedruckte Essay geschrieben wurde, sind abermals 20 Jahre verflossen – Jahre, die die schwerste Katastrophe Deutschlands gesehen haben. Wohl uns, dass der Bombenkrieg das Idyll der Lenneper Altstadt gnädig verschonte und ihm nur den steinernen Block des ehemaligen Rathauses von 1791 nahm. Schwerer betroffen wurde die Neustadt und insbesondere das Bahnhofsviertel. Aber die Trümmer sind bereits größtenteils beseitigt, und das Gesicht der Stadt hat sich nicht grundlegend gewandelt. Die Gartenstadt Lennep erhielt einen neuen reizvollen Mittelpunkt in dem Albert-Hardt-Platz mit der bunten Palette seiner Blumen und seinem Musiktempel, der die Bevölkerung zu sommerlichen Konzerten vereint, das Ansehen der Röntgenstadt Lennep wurde gemehrt, als die Wissenschaft sie zur Heimstatt des Deutschen Röntgenmuseums erkor. Zwei Neubauten scheinen mir für das Wesen dieser bergischen Stadt charakteristisch: das Mädchenheim der Kammgarnspinnerei und die jüngste Schule der Stadt. Spiegelt das Mädchenheim in kluger Anpassung an die Bedürfnisse unserer Zeit die Beharrungstendenzen der Altstadt, so wagt der Schulbau kühn den Vorstoß in neue Daseinsformungen — beides wesenhaft für das von dem bergischen Menschen gewollte Gleichgewicht der Kräfte, für die Achtung des Überkommenen und die Entschlusskraft zu neuen Entwicklungen.

Wenn im erwähnten Mädchenheim der Kammgarnspinnerei an der Lenneper Wülfingstraße 1 heute nicht die „Remscheider Tafel e.V.“ untergebracht wäre, wäre es bei den Lennepern wohl vergessen. Die Zeit der Industrie ist auf diesem Areal vergangen. 1954 zog die Lenneper Gemeinschaftsschule vom Jahnplatz in ihr neues Schulhaus an der Leverkuser Straße um. Durch eine Neuaufteilung der Schulbezirke gelangte auch der Schreiber dieser Zeilen eine Zeit lang dorthin und verwahrt bis heute sein dort gemachtes erstes Schülerfoto, vor einer Wand mit modernem Sichtmauerwerk aus heimischen Klinkersteinen.

Vielleicht wecken die letzten beiden Abbildungen heute nicht unbedingt die Lennepbegeisterung, die der Autor in der ersten Hälfte der 1950er Jahre empfand und vermitteln wollte. Sie zeigen aber den Willen der Lenneper zum Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Natürlich war das damalige Mädchenheim in der „Kammgarn“ nicht so schön wie sein Vorgänger ca. siebzig Jahre zuvor, und die neue Schule an der Leverkuser Straße wird heute, mal ganz abgesehen von den schulpolitischen Kämpfen seinerzeit bei der Errichtung dieser Gemeinschaftsschule, nicht jedermann „vom Hocker“ reißen. Aber wie dem auch sei: Lennep ist auch heute noch schön.